木材の取扱について

木材の取り扱いなどについて簡単にご紹介いたします。

木材の取り扱いについて

カット販売の木材は家具用材料として管理が行き届いていますが、木材ですので環境変化や個体特性などの影響により伸縮し、サイズ誤差や反り、割れ等の狂いが生じる場合があります。

寸法出しを行った状態の木材は長期保管に不向きですので商品到着後は速やかに製作を行う必要があります。

(製作時に改めて正寸調整を行う場合は別です。)

厚みが薄い板、幅が広い板、長さが長い板は反り等生じ易くなる傾向があります。

製作までにどうしても時間があいてしまう場合は、温度や湿度の変化が生じ易い場所、日光の照射や風当り、水濡れ等の状況を避けて保管しますと、狂いを生じる可能性をいくらか抑えることができます。

導管の切断面が密集している木口(幅×厚みの面)は特に水分移動が激しいので、木口だけでも目止めや塗装で保護しますと効果的です。

目次に戻る

塗装について

用途や構造などにもよりますが木材や木製品に塗装を施すことは狂いや汚損などの防止にとても有効です。

塗装前の準備はまず研磨です。材面の状態と目標とする仕上がりの程度に応じ、サンドペーパーの140番、240番、400番、600番…、と段階的に番数を上げて研磨して下地を作ります。

研磨で仕上がりが大きく変わります。

研磨後、必要に応じて目止めを行い、オイルやウレタン、ラッカー、蜜蝋など各種塗料で着色や塗装を行います。

具体的な塗装工程は塗料の種類によっても異なりますので、詳しい塗装手順については塗料の取扱説明書などをご確認ください。

どの種類の塗料でも木材の塗装は全面塗装が基本になります。

部分的な塗装や片面のみの塗装は表と裏の乾き具合が異なり反りが起きやすくなりますので注意が必要です。

また、接着などの加工を行う部分に塗装を施すと接着剤が効きにくくなりますので、マスキングテープなどで保護するか、塗装を剥離した後に接着加工します。

目次に戻る

反りの対処方法

木材は温度だけでなく湿度の影響も大きく受け、乾燥すると収縮し、湿潤すると膨張します。

個体の性質にも由来しますが、環境変化に伴って絶えず伸縮する動きが木材の反りの主な原因になります。

逆にこの性質を利用すると、反りをある程度補正することが出来ます。

(ただし、伸縮を故意に生じさせますので割れ等の発生確率は高くなります。)

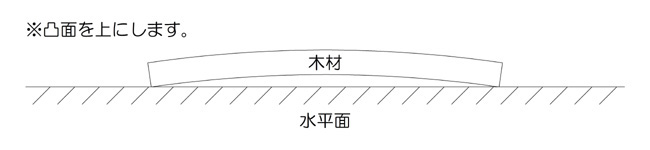

【1.反りが軽度の場合】

反りが軽度の場合は、テーブルなどの平らな場所に伏せて置くだけで復元効果があります。

自重と空気に触れている外側の面から水分が抜けて収縮する動きで水平に戻っていきます。

このとき静置する水平面は金網や網目状のスチール棚など空気の通る状態のものはあまり効果がありません。

また、日光や風が当る場所は乾燥が急速に進み過ぎますので避けて下さい。

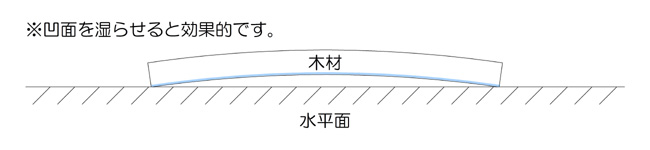

【2.反りが重度の場合】

反りが重度の場合は曲面内側を霧吹きや濡れ布巾などで湿らせ、外面の収縮と平行して内面の膨張を促すことでより強く補正します。

伏せた上に重量物を置き木材と水平面を密着させるとなお効果的です。

桐など軟らかい素材を濡らすと表面がざらつきますので、乾いた後サンドペーバーなどでの研磨が必要になります。

MDFなど水濡れに弱い材料にはこの方法は使えません。

反りが戻った後もまだ湿っている場合は、放置しますと膨張が進み過ぎて逆向きに反りが生じる恐れがありますので、裏返して湿った面を表にして乾くまで放置したり、当て布ごしにアイロンを当てて余分な水分を飛ばすなどして膨張を阻止します。

【3.さらに深刻な場合】

ここまでの対処で復元しない場合は、これまでの対処方法の応用で凸面にアイロンを当てて乾燥を進ませたり、湿らせた面をビニールなどで密に覆って僅かな乾燥をも防ぐ、などの手段もありますが反りの原因が個体特性に由来する可能性が高くなりますので、ある程度反りが戻った段階で組み付けや塗装などを行なって作品構造の応力で補正する方法が最終手段になります。

目次に戻る